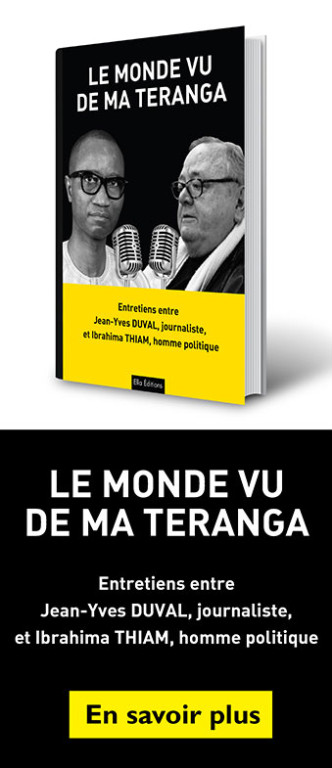

On ne développe pas, on se développe…

Il est judicieux de pourfendre allégrement l’hypocrisie de l’aide internationale et de dénoncer l’inconséquence des planificateurs au Sénégal. Le dialogue à propos du développement est presque toujours cacophonique. C’est un assaut de monologues où la voix des pauvres s’éteint de jour en jour.

Le développement est une dialectique totale de progrès mise en œuvre grâce à des sacrifices plus ou moins librement consentis. C’est une libération activement assumée par une collectivité qui décide d’avancer en se débarrassant de toutes ses entraves. On ne développe pas ; on se développe.

Développer, dit – on, c’est produire davantage, augmenter le PNB et, par voie de conséquence, le niveau de vie des populations. Or, ni sur le plan de la simple vie végétative, ni sur le plan du commerce international, le Sénégal n’est sur une voie prometteuse à cet égard. Ces peuples vivent de plus en plus sur des rations de secours provenant de l’extérieur. Pullulement démographique, mauvaise politique industrielle, sous – équipement agricole, exode rural… : Les causes sont variées certes, mais le résultat est là, identique et brutal. D’année en année, le Sénégal connait un équilibre (médiocre il est vrai) d’autosuffisance, et dépend de plus en plus du riz asiatique, de la farine ou de la semoule européenne. Le Sénégal s’installe de plus en plus sous la table des riches !

Un chapelet d’aumônes

Quand le plan est financé à 85% par l’extérieur, il ne constitue le plus souvent qu’un catalogue des projets proposés par les différents bailleurs de fonds, un chapelet d’aumônes souvent sans fil directeur, sans axe fondamental. L’une des faiblesses du Sénégal provient du caractère extraverti de l’économie, émiettée, sans création de pôles majeurs et compétitifs, sans front uni pour renforcer le pouvoir de négociation dans le forum (pour ne pas dire la jungle) internationale.

Pourquoi donc des mesures ne sont – elles pas prises pour stopper ce processus et pour entamer celui du développement ? C’est un problème d’hommes de science et de conscience. Or l’école sénégalaise est loin d’être une pépinière d’Hommes de développement. Héritée du régime colonial, elle continue à

proliférer comme une île élistique, un kyste, voire une tumeur maligne. Elle déracine les forces vives du terroir sans les transférer au secteur secondaire à croissance infime, mais plutôt vers un secteur tertiaire déjà apoplectique, à moins que ce ne soit sur les pistes désolées du chômage.

Les universités prolifèrent sur des bases financières peu rentables comme des signes extérieurs de souveraineté. Souvent le nombre de cadres africains travaillant dans les pays riches dépasse celui des assistants techniques venus de ces mêmes pays alors que leurs études ont été payées par l’impôt des pauvres paysans : ponction de matière grise qui constitue un tribut supplémentaire des pauvres dans leur aide aux pays riches. Néanmoins l’assistance technique extérieure s’accroît parfois dans certains pays « privilégiés » au point de renforcer encore une dépendance multiforme.

La dépendance et l’aliénation

Dans le domaine des flux d’argent, la dépendance et l’aliénation sont encore plus flagrantes pour le Sénégal. L’aide extérieur est une gigantesque entreprise dont l’effet le plus net est la marginalisation du pays. Et puis, dans les 13 milliards de dollars investis dans le Sud de la planète par les pays développés, les investissements privés sont récupérés avec bénéfices et les prêts remboursés avec intérêt écrasent le budget et l’essor du pays sous le poids de la dette publique. L’« aide liée » ligote le bénéficiaire pauvre à la prospérité de son partenaire.

Autre sous – produit de l’aide mal conçue : l’inflation des prix. Celle – ci se propage au Sénégal comme une épidémie, à la faveur de la vassalisation des monnaies faibles, de l’introduction des équipements et des assistants techniques, consumant ainsi les maigres ressources disponibles. Les budgets des projets de développement sont réajustés sans cesse et de nouvelles requêtes (véritables SOS) doivent être lancées chroniquement, au moment où les prix des produits primaires stagnent ou descendent l’escalier lugubre des courbes déclinantes. La perte annuelle subie à ce titre par les pays pauvres est estimée à plusieurs milliards, dans leur commerce avec les pays développés. Cette perte représente sans doute une somme supérieure à toute l’aide reçue dans le même temps. Parallèlement, le système monétaire des pays sous –

développés est réduit, soit à des monnaies nationales sans pouvoir libératoire à l’extérieur, soit à des monnaies vassales étroitement contrôlées par l’ex – puissance coloniale. Tel le FCFA, qui est refusé dans certains pays ou la devise française est acceptée. Le FCFA permet des hémorragies financières sévères par transfert libre des fonds.

Lorsque cette dépendance objective sera intériorisée, quand le goût des produits d’ailleurs aura remplacé celui des fruits du travail domestique, la dialectique du maître et de l’esclave sera bien enclenchée, et nous serons aux antipodes du vrai développement. Au lieu de s’employer à résoudre en priorité ce problème alimentaire par exemple en révisant le système d’enseignement, le régime répète la même erreur. En effet, pour la capacité de production dans le secteur secondaire, le Sénégal part battu d’avance, malgré le bon marché de sa main d’œuvre, parce que leur équipement (qui n’est parfois qu’un transfert de machines démodées, bradées par des firmes de pays riches) est littéralement anachronique. Tous les brevets industriels utilisés en Afrique sont étrangers. L’industrie lourde, dans ce contexte, demeure interdite et les pays pauvres restent gravement tributaires des pays développés pour les produits finis. Et pour payer ces équipements industriels les pays sous – développés sont réduits à vendre les produits bruts de leur sol, de leurs forêts ou de leurs plantations, à des pays riches qui interviennent non seulement comme clients mais comme investisseurs pour autoriser de telles mises en valeur. Les firmes multinationales, maîtresses du marché mondial des matières premières, ordonnent leur mise en exploitation selon un scénario presque souverainement agencé.

Moulaye Bacary Tamba,

Responsable des jeunes du parti ACT