Les dérives sur les plateaux télé : quand la liberté d’expression vire au manque de respect

Depuis quelque temps, un phénomène inquiétant s’installe dans le paysage médiatique sénégalais : la banalisation des propos offensants sur les plateaux de télévision et dans certaines émissions en ligne. Ce qui devait être des espaces de débat, d’échange et de réflexion, se transforme de plus en plus en scènes de provocations, d’attaques personnelles et de manques de respect notoires.

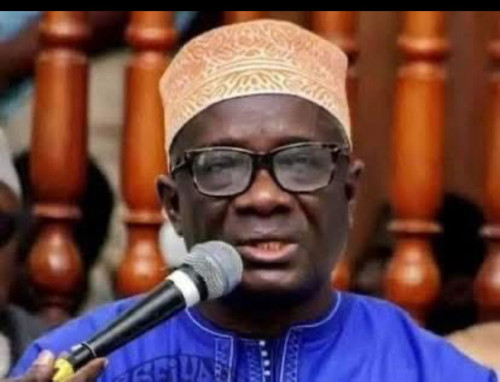

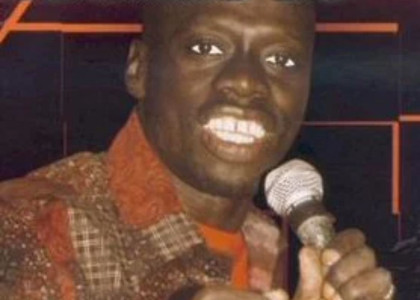

La dernière sortie en date, celle d’un certain Sa Wolof à l’encontre du Docteur Pape Makhtar Kébé, a choqué plus d’un. Ses propos, jugés déplacés et irrespectueux, ont soulevé un tollé au sein de l’opinion publique. Au-delà des réseaux sociaux où l’indignation a été massive, c’est tout un pays qui s’est senti heurté, particulièrement la communauté tidiane. Car s’en prendre à un homme comme Pape Makhtar Kébé, reconnu pour sa connaissance, sa pondération, son éducation et son respect de l’autre, relève d’une irresponsabilité qu’il convient de dénoncer avec fermeté.

Mais cette affaire n’est pas un cas isolé. Depuis quelques années, les dérives se multiplient. Des chroniqueurs improvisés s’autoproclament experts de tout, sans retenue ni respect. Sur les plateaux, les débats glissent souvent vers des attaques ciblant une personne, une ethnie, une confrérie ou même une région. Ce qui, hier, aurait été jugé inacceptable, semble aujourd’hui devenir la norme, sous le prétexte fallacieux de la liberté d’expression.

Le problème ne se limite pas à ceux qui dérapent. Il touche aussi , et peut-être surtout ,ceux qui leur offrent ces tribunes. Un bon journaliste, un vrai professionnel, doit savoir recadrer un invité quand il franchit la ligne rouge. Laisser passer un propos offensant, c’est déjà en être complice. La responsabilité des présentateurs, des rédacteurs en chef et des responsables de médias est donc pleinement engagée.

Les télévisions, les sites d’information et les web-télé doivent aujourd’hui faire un examen de conscience. Quels profils met-on à l’antenne ? Qui sont ces chroniqueurs qu’on invite au nom de l’audience ? Quelles sont leurs compétences, leur éthique, leur sens de la mesure ? La course au buzz, aux “vues” et aux “likes” a fini par éroder les fondements du métier de journaliste : informer avec rigueur, dans le respect des personnes et des valeurs.

Au Sénégal, la parole publique a toujours eu un poids particulier. Dans une société fondée sur le respect, la décence et la tolérance, dire, c’est déjà agir. Quand un chroniqueur s’autorise à offenser une confrérie ou une communauté, il ne mesure pas toujours les conséquences de ses mots. Ces dérives verbales, répétées et amplifiées par les réseaux sociaux, risquent d’installer des fractures dans un pays qui a toujours su faire de la coexistence pacifique sa force.

Il est temps de remettre de l’ordre dans ce chaos médiatique. Les organes de régulation comme le CNRA ont un rôle crucial à jouer, mais la première régulation doit venir des médias eux-mêmes. Produire du contenu responsable, former les chroniqueurs, instaurer des chartes éthiques claires, et surtout, refuser de sacrifier la dignité au nom de l’audimat.

La télévision, jadis école du civisme et du débat constructif, ne doit pas devenir une arène de règlement de comptes. La liberté d’expression ne peut pas être le prétexte du mépris. La critique, quand elle est fondée et respectueuse, éclaire. Mais l’insulte, elle, obscurcit.

Le Sénégal mérite mieux que ces dérapages. Il mérite des médias à la hauteur de sa maturité démocratique et de sa richesse culturelle.

Parce qu’au fond, ce n’est pas seulement une question de communication, c’est une question de valeurs.

Malick Sakho