Les députés sénégalais de la diaspora : Entre espoirs trahis et instrument de légitimation politique

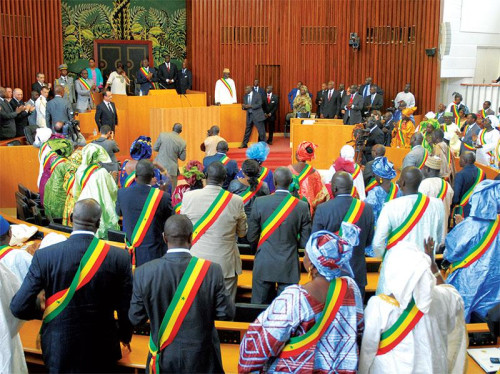

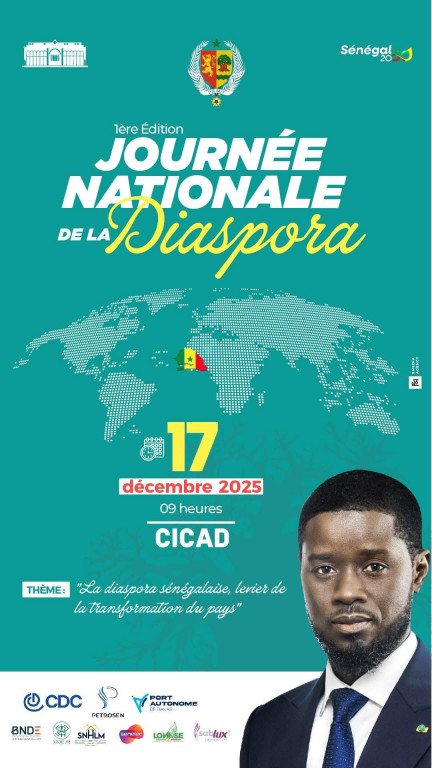

Le 20 mars 2016, le Sénégal adoptait par référendum une réforme constitutionnelle majeure comportant 15 points. Parmi eux, l’un des plus commentés, bien que passé sous les radars de nombreux citoyens, fut la création de sièges réservés aux Sénégalais de l’extérieur à l’Assemblée nationale. Une première dans l’histoire politique du pays. Officiellement, cette innovation visait à renforcer la représentativité démocratique de la diaspora, reconnue depuis longtemps comme une composante essentielle de la nation, aussi bien sur le plan économique que socioculturel. Quinze députés allaient ainsi être désignés pour porter la voix de plus de deux millions de Sénégalais établis à travers le monde. Près d’une décennie plus tard, le bilan interroge. Était-ce une avancée démocratique ou une manœuvre politicienne pour élargir les bases d’un pouvoir central en quête de légitimité internationale et électorale ? À quoi servent vraiment les députés de la diaspora ? Et surtout, servent-ils réellement ceux qu’ils sont censés représenter ?

Une reconnaissance légitime

Chaque année, les transferts financiers de la diaspora sénégalaise dépassent les 2 000 milliards de FCFA, soit près de 10 % du PIB. Ce soutien constant et structurant à l’économie nationale contraste pourtant avec l’attention politique qu’on lui accorde. Longtemps marginalisée dans les décisions nationales, la diaspora a vu dans la création de sièges dédiés à l’Assemblée nationale une reconnaissance légitime de son rôle. Enfin, disait-on, la voix des “Sénégalais de dehors” allait résonner sous la coupole de l’hémicycle. Mais cette promesse semble aujourd’hui avoir été largement trahie. En dehors de quelques initiatives individuelles, les députés de la diaspora brillent davantage par leur silence que par leur activisme parlementaire. Les attentes nées du référendum de 2016 sont restées, pour une large part, lettre morte. L’un des principaux reproches formulés par les membres de la diaspora à l’égard de leurs députés tient à leur alignement systématique sur la ligne du parti ou de la coalition qui les a investis. À peine élus, nombre d’entre eux s’éloignent des réalités de terrain pour se fondre dans la majorité ou, parfois, l’opposition, oubliant qu’ils ont été désignés non pour défendre une ligne partisane, mais pour porter les préoccupations de leurs compatriotes vivant à l’étranger.

Un “réservoir d’appoint”

Les dossiers brûlants sont pourtant nombreux : difficultés d’obtention de documents consulaires, manque de soutien juridique ou social pour les sans-papiers, problème d’accès à la propriété foncière depuis l’étranger, obstacles administratifs pour investir au Sénégal, ou encore reconnaissance des diplômes étrangers. Autant de sujets qui restent trop souvent absents des débats parlementaires. Certains observateurs vont plus loin : pour eux, ces sièges ne seraient qu’un “réservoir d’appoint” destiné à caser des militants méritants, souvent coupés des réalités de la diaspora elle-même. Une sorte de trophée politique distribué à des clientèles au sein des partis, sans considération réelle pour la compétence, la légitimité ou l’engagement au service des populations de l’extérieur.

Le maillage territorial

L’un des paradoxes majeurs du système actuel tient au mode de désignation des députés de la diaspora. Théoriquement élus au suffrage universel direct, ils doivent pourtant souvent leur investiture aux états-majors politiques basés à Dakar, qui sélectionnent les candidats en fonction d’équilibres internes, d’alliances et de fidélité partisane. Ce décalage entre la base et le sommet explique en partie la déconnexion que l’on constate une fois les mandats en cours. Autre problème : le maillage territorial. Avec seulement 15 députés pour représenter une diaspora éparpillée sur tous les continents, certaines zones sont largement sous-représentées, voire ignorées. Comment espérer un suivi sérieux et constant des préoccupations des Sénégalais d’Italie, de France, des États-Unis, du Gabon ou du Koweït avec une telle disproportion ? L’illusion de la représentativité se heurte ici à une géographie complexe et à une logistique politique mal pensée. La question mérite d’être posée avec lucidité. Faut-il maintenir des députés pour la diaspora ? Ou bien réinventer d’autres formes de représentation plus efficaces, plus souples, mieux ancrées dans les réalités du terrain ? Certains experts plaident pour un modèle hybride, combinant représentation parlementaire et conseils consultatifs composés de représentants élus localement par les Sénégalais de l’extérieur, mais indépendants des partis politiques. D’autres suggèrent un recentrage des missions parlementaires des députés de la diaspora, assorti d’obligations de résultats et de comptes-rendus publics réguliers. Une forme de “redevabilité transnationale”, en somme.

Une farce démocratique

La diaspora sénégalaise n’est ni un bloc homogène, ni un électorat captif. Elle est plurielle, exigeante, et de plus en plus politisée. À ce titre, elle mérite mieux que des promesses électorales éphémères ou des représentants absents. Elle mérite des députés qui connaissent la réalité quotidienne de l’émigration, qui comprennent les dynamiques spécifiques de l’expatriation, et qui savent traduire ces réalités en propositions concrètes à l’Assemblée nationale. En définitive, l’idée d’avoir des députés pour la diaspora n’est pas mauvaise en soi. Mais le système actuel, fondé sur des logiques politiciennes, dénature totalement le sens initial de cette avancée institutionnelle. Si rien ne change, le risque est grand que ces sièges ne soient perçus comme une farce démocratique, une coquille vide, voire un affront silencieux aux espoirs légitimes de millions de citoyens sénégalais établis à l’étranger. Les députés de la diaspora étaient censés incarner une nouvelle ère de la démocratie sénégalaise, ouverte, inclusive, mondialisée. En l’état, ils peinent à convaincre. Non pas faute de légitimité, mais faute d’une vision politique sincère et cohérente qui les dépasse. Il ne tient qu’aux futurs législateurs, aux citoyens engagés de la diaspora, et à l’ensemble des forces politiques de transformer ce mécanisme en véritable levier démocratique. Faute de quoi, il restera ce qu’il est devenu aujourd’hui pour beaucoup : une trouvaille constitutionnelle pour caser des amis.

Malick Sakho

La liste des 15 députés sénégalais de la diaspora

Afrique australe : Lamine Faye Afrique de l’Ouest : Daouda Ndiaye, Ndèye Ndiaye, Alassane Niang Afrique du Centre : Barane Fofana, Sokhna Ba Afrique du Nord : Amadou Lamine Diouf Europe de l’Ouest : Abdoul Khadyr Sonko, Fatou Diop, Cissé, Samba Diouf Europe du Sud : Amadou Diallo, Awa Dione, Fodé Mané Amérique – Océanie : Aïcha Touré Asie – Moyen-Orient : Younoussa Cissokho