Al Hassane Niang : Refaire l’Afrique avec les siens

Il avance sans bruit, mais toujours avec une idée claire en tête. Al Hassane Niang fait partie de ces profils rares dont la constance tranche avec le bruit ambiant. Pas de verbiage, peu d’apparitions médiatiques. Mais quand il parle, c’est une pensée bâtie sur l’expérience, la méthode, et une fidélité presque intransigeante à l’idée du devoir.

Depuis Bruxelles, où il dirige depuis 2016 le cabinet B&S Europe, ce spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles travaille depuis près de deux décennies avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sur des politiques concrètes de développement. Niang n’est pas un consultant de salon. Il est un homme de terrain, qui connaît les lenteurs, les résistances et les ambitions mal formulées qui bloquent les dynamiques institutionnelles du Sud.

À 47 ans, il pourrait se contenter de ce rôle international. Mais sa lecture du réel africain le pousse à s’engager au-delà du conseil. C’est ainsi qu’il a fondé le parti « Jiitël Wareef : Le Devoir en mouvement », non comme un véhicule électoral de circonstance, mais comme un cadre de pensée politique enraciné dans la responsabilité collective.

Al Hassane Niang est né dans une famille riche d’un capital précieux : celui du savoir et de la discipline. Un père ingénieur des travaux publics et géomètre DPLG, exigeant et méthodique. Une mère assistante de direction au ministère des Transports, attentive au quotidien, à la parole juste, aux silences pleins. De cette enfance, il garde un attachement fort aux choses bien faites, à la rigueur professionnelle et à la parole sobre.

Son parcours académique est à son image : éclectique, ambitieux, cohérent. Il est titulaire de deux Masters II : l’un en Sciences politiques (Stratégie et décision publique) obtenu à l’Institut Supérieur de Management des Affaires Publiques et Politiques (ISMAPP) de Paris, l’autre en Civilisation étrangère et Relations internationales de la Sorbonne (Paris IV). Deux formations complémentaires qui nourrissent chez lui une compréhension fine des dynamiques internationales tout en conservant un rapport rigoureux au contexte africain.

Ce qui anime Niang, c’est l’idée que l’Afrique doit sortir du mimétisme structurel. Pour lui, les États africains, Sénégal compris, ont échoué à concevoir un modèle économique et institutionnel adapté à leurs réalités. Non par manque d’intelligence ou de ressources humaines, mais par défaut de courage politique. Il ne rejette pas les modèles occidentaux en bloc ; il questionne leur pertinence dans des sociétés aux structures, temporalités et aspirations différentes.

Dans ses interventions, il revient souvent sur l’erreur des élites africaines à plaquer des cadres de pensée exogènes sur des tissus sociaux qu’elles ne comprennent parfois plus. Il appelle à un “ancrage méthodologique”, pas seulement idéologique, pour construire des politiques publiques réellement efficaces et porteuses.

Al Hassane Niang suit avec attention la recomposition géopolitique de l’Afrique de l’Ouest. Alors que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tourné le dos à la CEDEAO pour fonder l’Alliance des États du Sahel (AES), il y voit une dynamique à observer avec lucidité, sans mépris ni dogmatisme.

Sans plaider pour une adhésion immédiate du Sénégal, il insiste sur la nécessité d’un dialogue stratégique avec cette nouvelle alliance, citant l’exemple du Togo, qui, sans faire partie de l’AES, entretient des relations constructives avec ses membres. À ses yeux, l’erreur serait de snober une initiative qui, pour la première fois, semble véritablement portée par les aspirations populaires locales.

“Jiitël Wareef” n’est pas un nom choisi au hasard. L’expression, en wolof, évoque le devoir comme boussole collective. Pour Niang, faire de la politique, ce n’est pas promettre. C’est s’engager à rendre des comptes. Il rejette les logiques clientélistes, les gesticulations creuses, les effets d’annonce. Son parti ne court pas après les projecteurs, mais cherche à poser les bases d’un mouvement civique exigeant.

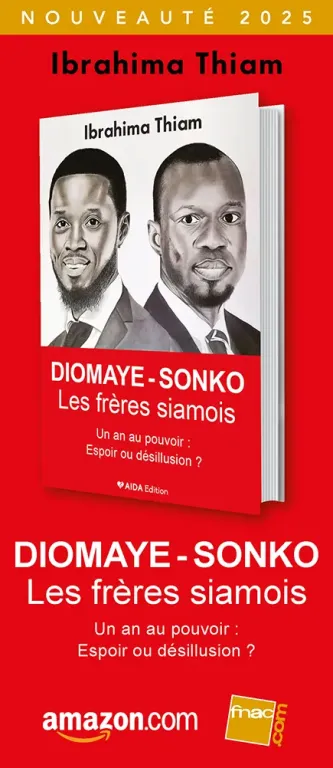

C’est dans cette logique qu’il analyse avec sévérité, mais sans excès, la première année du tandem Diomaye-Sonko. Il y voit des tâtonnements, une absence de ligne directrice claire, un recul stratégique. Pas de colère dans son ton, mais une exigence ferme : « Diriger un pays ne s’improvise pas. Le réel ne se décrète pas. »

En dehors des sphères professionnelles et politiques, Al Hassane Niang reste un homme discret, pudique, presque effacé. Il aime les lectures d’Amadou Hampâté Bâ, les balades solitaires, les moments simples autour d’un thé. Ceux qui le fréquentent parlent d’un homme fidèle à ses convictions, peu enclin aux compromis de surface, mais toujours attentif à la cohérence de ce qu’il dit, fait ou signe.

Père de famille, il ne parle presque jamais de sa vie personnelle. Mais dans ses mots, la notion de transmission revient souvent. Pour lui, gouverner, c’est préparer le terrain pour ceux qui viennent après. C’est aussi, sans le dire ouvertement, refuser la posture du sauveur providentiel.

Aujourd’hui, Al Hassane Niang n’est pas un nom grand public. Et peut-être ne le sera-t-il jamais. Mais dans les cercles où l’on pense sérieusement l’avenir du continent, il est écouté, respecté, suivi. Il incarne une autre manière d’être présent dans l’espace public : plus lente, plus enracinée, plus soucieuse de fond que de forme.

Il n’est pas dans la course au pouvoir. Il est dans le travail du réel. Ce travail long, ingrat parfois, mais nécessaire, si l’on veut que la souveraineté africaine cesse d’être un slogan et devienne enfin une architecture viable.

Refaire l’Afrique avec les siens, pour lui, ce n’est pas un mot d’ordre. C’est une discipline.

Malick Sakho